こんにちは!奈良を拠点に、大阪・兵庫など関西一円で建設業を展開している中村建設(株)のサチです。

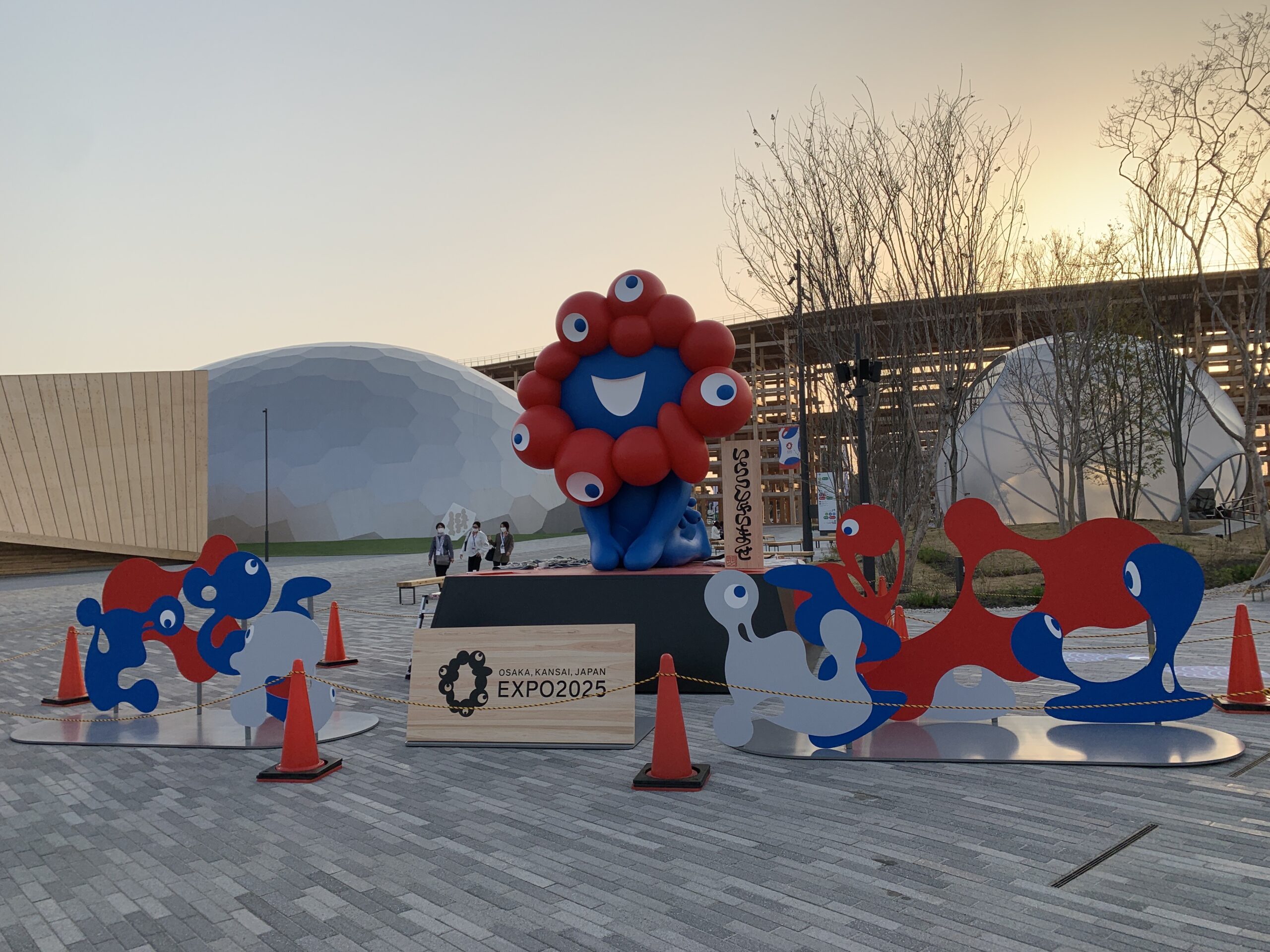

大阪・関西万博もいよいよ閉幕まで1ヶ月を切りました!先日、万博に行ってきましたので、建設業に携わる者の視点から感じたことをお伝えしたいと思います。

今回の万博パビリオンには、通常の建設とは大きく異なる点があります。それは「半年だけの使用」を目的につくられているという点です。

すべての建設は「建築基準法」に基づき建てられます。大阪市のホームページには次のように記載されています。

2025年日本国際博覧会における建築基準法第85条第6項及び第7項の規定に基づく仮設建築物許可基準」について「建築基準法(以下「法」といいます。)第85条第6項及び第7項」の規定に基づき、一時的に設置される仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗などが、仮設建築物としての許可要件に適合する場合は、容積率制限や防火規定などの法の一部が適用除外されています。

なお、本許可基準等は、2025年日本国際博覧会の会場内に設ける仮設建築物に限定した許可基準及び手続要領となりますので、その他の仮設建築物については、本許可基準等によらず個別判断となります。

また、許可申請の手続きとは別に建築確認申請が必要となります。

つまり、パビリオンは仮設建築物として建てられているため、通常では規制により不可能なことにも挑戦できるのです。

大屋根リングは全長約2キロメートル、高さ12~20メートル、建築面積約6万平方メートル。世界最大級の木造建築物としてギネス記録にも認定されました。

このリングの特徴は、日本の伝統的な木造技術「貫(ぬき)接合」に現代工法を組み合わせた点です。大手建設会社3社の合同施工という点も、業界関係者からすると胸が熱くなります。

大林組・清水建設・竹中工務店の3社がエリアごとに担当し、それぞれの得意分野を活かしています。それぞれ得意とする工法があり、鉄筋が得意なところ、寺社仏閣を多く手がけているところ、広くさまざまな建設を手掛けているところとあり、貫の接合が微妙に違います。リングの下からはなかなか見ることができませんが、エレベーターから眺めるとその違いを確認できます。

現在、東京の森美術館で開催されている「藤本壮介の建築 原初・未来・森」展では、ミニチュア版の大屋根リングと貫の模型が展示されています。こうして見ると違いがよくわかりますね。

万博の象徴となっている「大屋根リング」。この大屋根リングは閉幕後に解体予定で、耐火基準も緩和されています。残したいという声も高まっていますが、防腐・防火対策や維持費を考えると現実的には難しいようです。一部だけ残す案もありますが、やはり「リング」として存在してこそ価値があるのではないでしょうか。

「大屋根リング」を企画した万博会場デザインプロデューサーの藤本壮介氏は、「環境万博」をテーマに掲げ、木材のリユースを重視しています。さまざまな施設で、大屋根リングの木材が再利用されることを期待したいですね。

先日の中部経済同友会70周年記念式典で講演したメディアアーティストの落合陽一氏が手がける「null2(ヌルヌル)」。

■ 8月25日「中部経済同友会創立70周年記念式典」に代表の中村が参加:落合陽一氏「AI時代の人の役割について」語る→https://8-nakamura.co.jp/20250910/

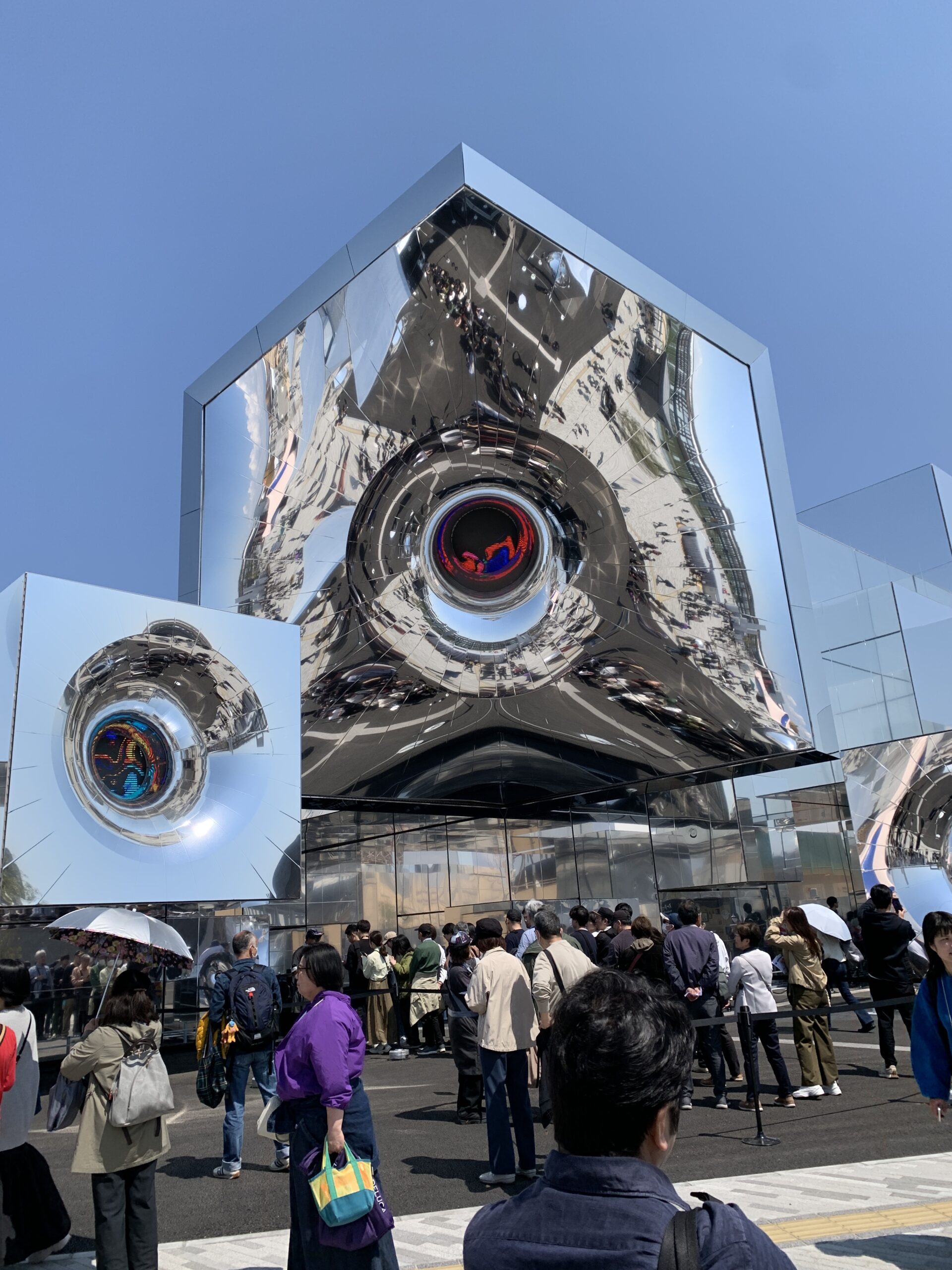

SNSでも話題になり、9月8日発売の「Casa BRUTUS」の編集部が選ぶベストパビリオンで1位にもなっています。外観は、万博の中でも異彩を放っており、少し夜のnull2は、ダークな印象です。

パビリオンの前で記念撮影をする人もたくさんいました。建物全体が、鏡で覆われて、ブルブルと震えています。常に鼓動のような低い重低音が響き、まるで生きているようです。

この建物は、「ミラー網膜」という今回の万博のために3年かけて開発された膜で覆われています。建物には、ロボットアームが内蔵されていて、網膜を叩いたり、つねったりして揺らしています。このような揺れる壁を作ることができるのも、「仮設建築物」だからです。

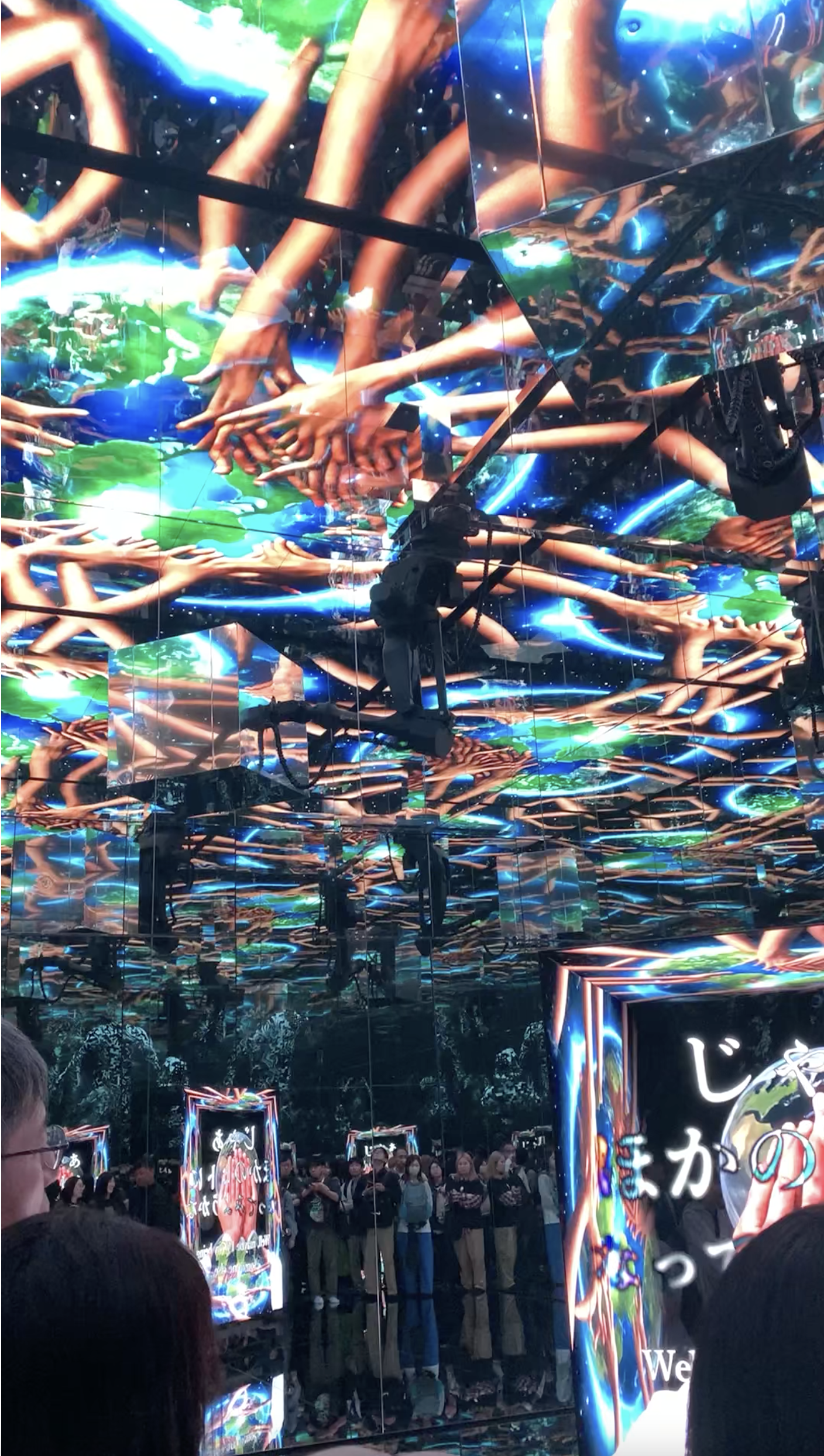

中に入ると圧倒的な美しい空間が広がっています。

中の展示の一つ「ダイアログモード」では、自分のAIを作ったり、建物のAIと話をする様子をみたりと、落合氏の「計算機自然」をテーマにしたストーリー性のある内容を見ることができました。

こちらは、予約なしで入れる「ウォークスルーモード」。中国の孔子「胡蝶の夢」をテーマにしているそうです。

中の展示室には、大きな鏡のサイコロのような四角い物体がロボットアームで吊るされています。これは、軽自動車ぐらいの重さがあるのだとか。通常の建設では、許可されませんが、今回は、仮設建築物なので、最初にデザインを考えて建築を行うことができているそうです。

もちろん、仮設建築物と言ってもさまざまな許可申請は必要で、建設業法上の問題はありません。

万博開催前に大きなニュースになったのが、「ウォータープラザ」と呼ばれるエリアと「つながりの海」の間の大屋根リングの下の護岸の盛り土が600mも削られていたというニュース。原因は、想定以上の波で盛り土が削れたり、海水を引き入れたことによりリング外側に水圧がかかり侵食につながったとのこと。大屋根リングそのものは、杭の上に立てられているので、安全性に問題はないとしたものの、護岸の補強工事が行われました。

今回の護岸の補強工事は、短期的な応急処置といえます。万博終了後には、国際観光拠点として整備する予定があるとのこと。その場合は、長期的な環境保全を含めた視点での工事が必要になります。

来場者数は目標の1,800万人を上回り、大阪・関西万博は成功したとの見方もあります。

しかし、本当の成功とは、今回の万博をきっかけに、世界が持続可能な社会づくりに共に取り組んでいくことではないでしょうか。万博のテーマでもある「持続可能な社会の実現」をいかに継承できるかが重要です。閉幕後のパビリオンや敷地の活用方法についても、引き続き注目していきたいと思います。